text 1

Tattoomotive wandern und verbreiten sich: früher durch Reisende und heute, im Zeitalter der Internetkommunikation, noch wesentlich schneller und weitläufiger. Die japanische Tattookultur mit ihren geschichtserzählenden Motiven, zum Beispiel, gewinnt zunehmend an Beliebtheit in Europa und Nordamerika – teilweise ausgelöst durch die global verbreitete japanische Popkultur und die zunehmende internationale Beliebtheit philosophischer und religiöser Konzepte aus Japan. So lässt sich durch die Übernahme von Zeichen und Symbolen an einem anderen Lebensgefühl teilhaben.

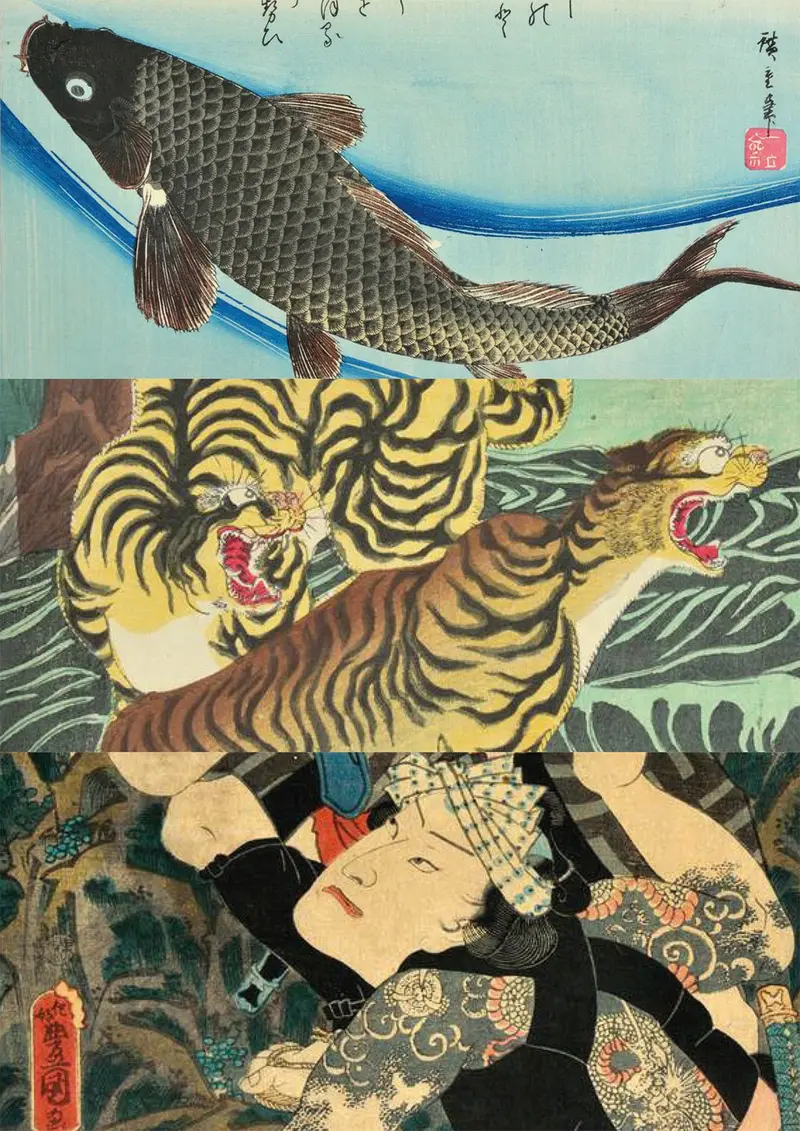

Tätowierungen – irezumi (wörtl. Tinte einbringen) – haben in Japan eine sehr lange Tradition. Hatten Tattoos zunächst magisch-religiöse Bedeutung, so dienten sie später zur Kennzeichnung von Straftätern. In der Edo-Zeit (1600–1868) waren Ganzkörpertätowierungen vor allem in der Klasse der Samurai und Teilen des städtischen Bürgertums in Mode. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Entwicklung des japanischen Farbholzdrucks als neues Medium der massenhaften Verbreitung von Bildern zu den unterschiedlichsten profanen und religiösen Themen. Diese Drucke boten den Tätowierern ein unerschöpfliches Reservoir an Motiven für ihre Arbeiten. Teilweise agierten Tätowierer auch als graphische Künstler und benutzten ähnliche Werkzeuge und Farben.