text

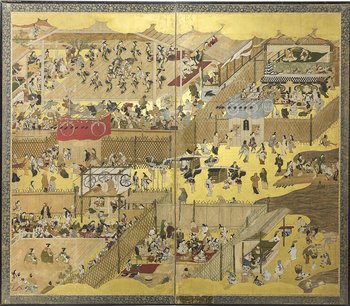

Japan im frühen 17. Jahrhundert. In der Shijō-Straße in Kyoto pulsiert das Leben: Ein Lastenträger eilt durch die schmale Gasse zwischen den Theaterbühnen, Menschen sitzen beim Picknick zusammen, andere beobachten Tänzer mit Fächern, eine Frau fertigt kleine Reisküchlein an einem Verkaufsstand nahe des Flusses. Dargestellt sind diese kleinen Szenen von Theatervergnügungen und alltäglichen Aktionen auf einem ganz besonderen Objekt der Japan-Sammlung im GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig: einem sogenannten byōbu – einem zweiflügeligen Paravent, der sich seit 1891 im Museum befindet. Nun wurde er kürzlich restauriert und soll ab April 2020 in einer Sonderausstellung erstmals gezeigt werden.

Der Paravent als „Wimmelbild“ gibt Einblick in das Japan der frühen Edo-Zeit (1603–1868). Kleidung, Frisuren, Musikinstrumente und Alltagsgegenstände sind realitätsnah dargestellt, und das Mit- und Nebeneinander der Figuren erzählt anschaulich von der Gesellschaftsordnung in der damaligen Hauptstadt des japanischen Kaiserreiches.

In der westlichen Wahrnehmung gehören Paravents zu jenen Dingen, die seit der teils verklärenden Japanbegeisterung im ausgehenden 19. Jahrhundert – dem sogenannten Japonismus – als „typisch japanisch“ gelten: ein Objekt, das einerseits Möbelstück ist, andererseits Bild, das für gesellschaftlichen Status, Handwerkskunst und Wohnkultur steht und in seiner Funktion gleichermaßen etwas auf seiner Papieroberfläche zeigt wie es anderes hinter sich verbirgt.

Der Leipziger byōbu wurde von Heinrich Botho Scheube (1853–1923) erworben, einem zwischen 1877 bis 1882 in Kyoto tätigen Arzt, der ihn nach seiner Rückkehr nach Deutschland zusammen mit anderen von ihm in Japan gesammelten Gegenständen an das Leipziger Museum gab. Im Kontext dieser Sammlung will die Ausstellung danach fragen, welches damalige Bild von Japan sich darin widerspiegelt? Unterschied sich Scheubes Interesse von damaligen europäischen und oftmals stereotypen Vorstellungen des Landes? Und in welchem Verhältnis stehen die „Szenen des Lebens“ als Ausdruck städtisch-bürgerlicher Kultur auf dem Paravent zur überlieferten materiellen Kultur?

Mögliche Antworten sollen mit Hilfe verschiedener Themeninseln sowie historischer Fotografien ausgelotet werden. Objekte der Sammlung wie eine „bentō-Box“, eine Trommel, ein Fächer oder ein Sandalenpaar bieten Gelegenheit zum Vergleich zwischen realem Objekt und seiner künstlerischen Umsetzung auf dem Paravent und zeigen zugleich die Vielfalt der Leipziger Japan-Sammlung.

Großen Einfluss auf die Vorstellung von Japan in Europa hatte die sogenannte Souvenirfotografie des späten 19. Jahrhunderts. Von westlichen Fotografen für Reisende gefertigt, entstanden mit den Aufnahmen auch imaginäre „Bilder“ Japans. Die überwiegend in Fotostudios inszenierten Aufnahmen zeigten immer wieder ähnliche Themen, die in europäischer Sicht das Besondere und „Fremde“ der japanischen Kultur betonten. Paravents spielten darin als Requisit eine wichtige Rolle: Vor ihnen führten meist junge Frauen nähend, tanzend oder sich frisierend „japanisches“ Leben vor- bzw. auf.

Im Gegensatz dazu wurde der Leipziger byōbu von lokalen Künstlern hergestellt und muss sich über drei Jahrhunderte in japanischen Haushalten befunden haben, bevor er von Scheube erworben wurde.

Vor dem Hintergrund dieser historischen Blicke auf das „Eigene“ oder aber das „Andere“ stellt sich natürlich auch die Frage nach unserer heutigen Wahrnehmung Japans. Was wissen wir von diesem Land und inwiefern sind manche Klischees immer noch wirksam?

Die Ausstellung möchte nicht nur die kunst- und kulturhistorische Dimension des Paravents, der ursprünglich ein zweiflügeliges Gegenpaar gehabt haben muss, erschließen. Auch die materialgeschichtliche wie handwerkliche Dimension der erfolgten Restaurierungsmaßnahme soll vorgestellt werden. Diese fand im Austausch mit dem Tokyo National Research Institute for Cultural Properties (Tobunken) statt, denn auch bei der Frage, welche Ethik die Restaurierung in einem ethnologischen Museum des 21. Jahrhunderts leitet, ist die transkulturelle Zusammenarbeit zentral.

Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft von Uwe Albrecht, Bürgermeister und Beigeordneter für Wirtschaft, Arbeit und Digitales der Stadt Leipzig.