text 2

Durch graphische Bebilderungen der Expeditionsberichte, wie jenen von Krusensterns Reisebegleiter, dem Naturforscher und Arzt Tilesius von Tilenau (1769–1857), erhielten Europäer eine visuelle Vorstellung von den Tätowierungen. Im Blick auf das Schönheitsideal der klassischen Antike stellten die Zeichner die Tätowierten als unverdorbene Naturmenschen in paradiesischen Landschaften dar. Dieses Bild des „Edlen Wilden“ prägte die romantisch verklärende Vorstellung des Pazifiks vom 17. bis zum 19. Jahrhundert und befeuerte die Fantasien und Sehnsüchte der Europäer. Was folgte, war die (oftmals erzwungene) Präsentation zahlreicher pazifischer Bewohner als exotisches Spektakel auf Völkerschauen und in Salons vor europäischem Publikum. Dabei erregten Tätowierungen spezielle Aufmerksamkeit und inspirierten durch ihre Motive die Tattookunst in Europa.

In den Völkerkundemuseen wurden die zahlreichen materiellen Objekte der Bewohner des Pazifikraums in einem ähnlichen romantisierenden Kontext gezeigt. So veranschaulichen die beiden Ölgemälde von Bruno Geisler (1857–1945) und Hans Jäger (1887–1955), die in der Ausstellung zu sehen sind und von 1911 bis zum Zweiten Weltkrieg im Museum für Völkerkunde Dresden ausgestellt wurden, eher die „Lebensumstände“ als Wunschbilder der „Südsee“. Die Gemälde basieren auf den ebenfalls hier gezeigten Fotografien, deren dargestellte Szenerien weitaus nüchterner erscheinen.

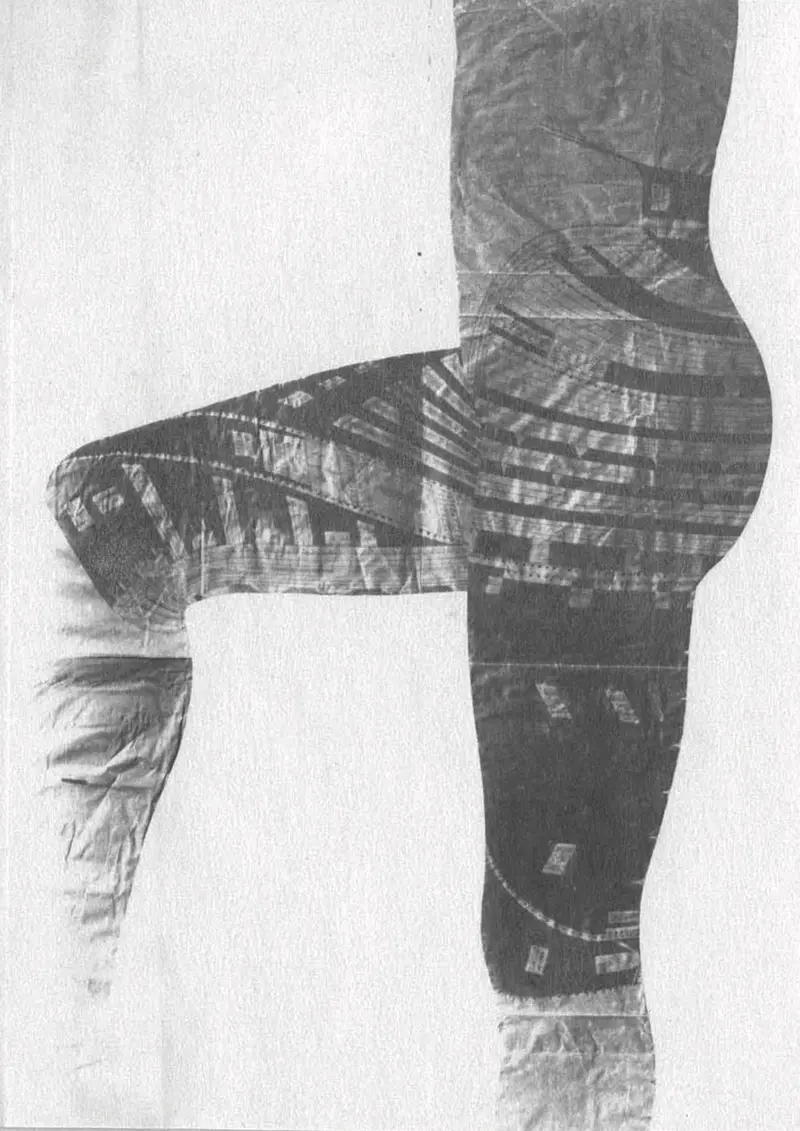

In die Anfangsphase des 20. Jahrhunderts fällt auch der Aufenthalt des Leipziger Landmessers Julius Henninger im Dienste der Kolonialregierung in der Kolonie „Deutsch-Samoa“, der 1916 eine lebensgroße und hier ausgestellte Tuschezeichnung eines pe’a (Tätowierung der samoanischen Männer) anfertigte. Die Auseinandersetzung mit Tätowierungen ging so weit, dass sich deutsche Kolonialbeamte, wie selbst der Gouverneur Erich Schultz-Ewerth (1912–1914), auf Samoa tätowieren ließen, um durch eine derartige Aneignung samoanischer Praktiken kolonialstrategische Ziele zu erreichen gesuchten.